アウトソースエンジニアがプロダクトエンジニアへ進化したことで、新製品開発を生み出すチームを獲得

サービス概要

| 顧客情報 | 通信テクノロジー企業 |

|---|---|

| 製品 | クラウド在庫管理システム |

| システム種類 | WEBサービス業務 |

| 業界 | 通信 |

| 提供サービス | グローバルを活用したチーム構築ユーザー体験価値の向上 |

| 利用技術 | ReactPHP |

| お客様プロダクト | ・クラウド在庫管理システム ・IoTデバイス |

| プロジェクトテーマ | ・新規WEBアプリケーションUI最適化 ・新規IoTデバイスのWEB管理画面の構築 |

該当する困り事

- [ユーザの体験価値向上]過去の協力会社は自社製品理解やユーザー満足度について深く関与しくれなかった

- [ユーザの体験価値向上]社内DX化により導入したシステムを社員が使いこなせない

- [コミュニケーション改革]オフショア開発体制において、優秀なエンジニアがいてもすぐに辞めてしまう

プロジェクトの課題

機能は実装されているが、とにかく使いづらい

通信関連ハードウェアを手がけるX社では、出荷する製品在庫の他、組立前の仕掛かり品、部材など、様々な在庫があり、それらの在庫・入出荷・返品管理をMS Access上にてローカルアプリケーションによって行っていました。

最新の在庫状況が、限定したPC上でしか確認できない不便さと、入出荷時の登録を全てて入力で行っていたため、アプリケーションをクラウド上に移行し、社員が誰でもWEB上からリアルタイム在庫を確認できるようにすること、そして、モバイルアプリと連動させ、QRコードを使用した、自動入出荷登録に対応すること、を目指しました。

当社のベトナムのグローバルエンジニアは、サービス設計フェーズから参画し、受領した要件定義を基に、お客様のディレクターと密に連携しながら、詳細画面やUIを設計・開発していきました。

アプリケーションは順調に製造し、動作もしましたが、出来上がって実際の社内ユーザーが利用してみると、下記のような使い勝手における課題の指摘が上がっていきました

- 自分がしたい作業を画面のどこから実施することができるかがわからない

- メニューやボタンの位置が、分かりづらく、登録作業に時間がかかる

お客様のプロダクトオーナーからも、本製品は、社内だけでなく、ゆくゆくは社外への外販を想定して製品開発を行っているため、この状態では社外ユーザーが使うレベルからはほど遠いという指摘があり、プロジェクトとして、UX/UIの大幅な見直しが求められました。

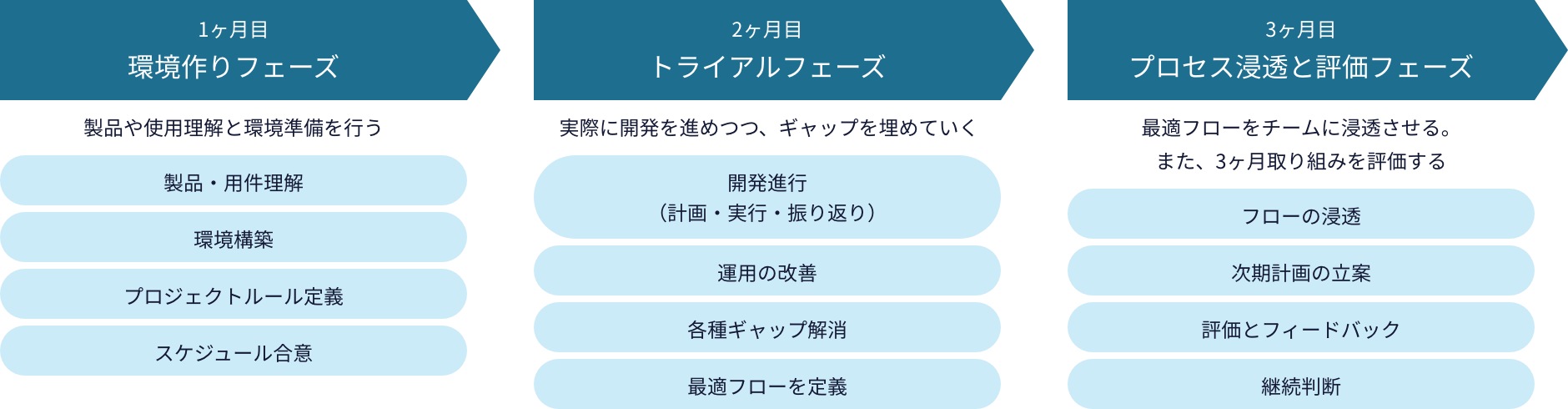

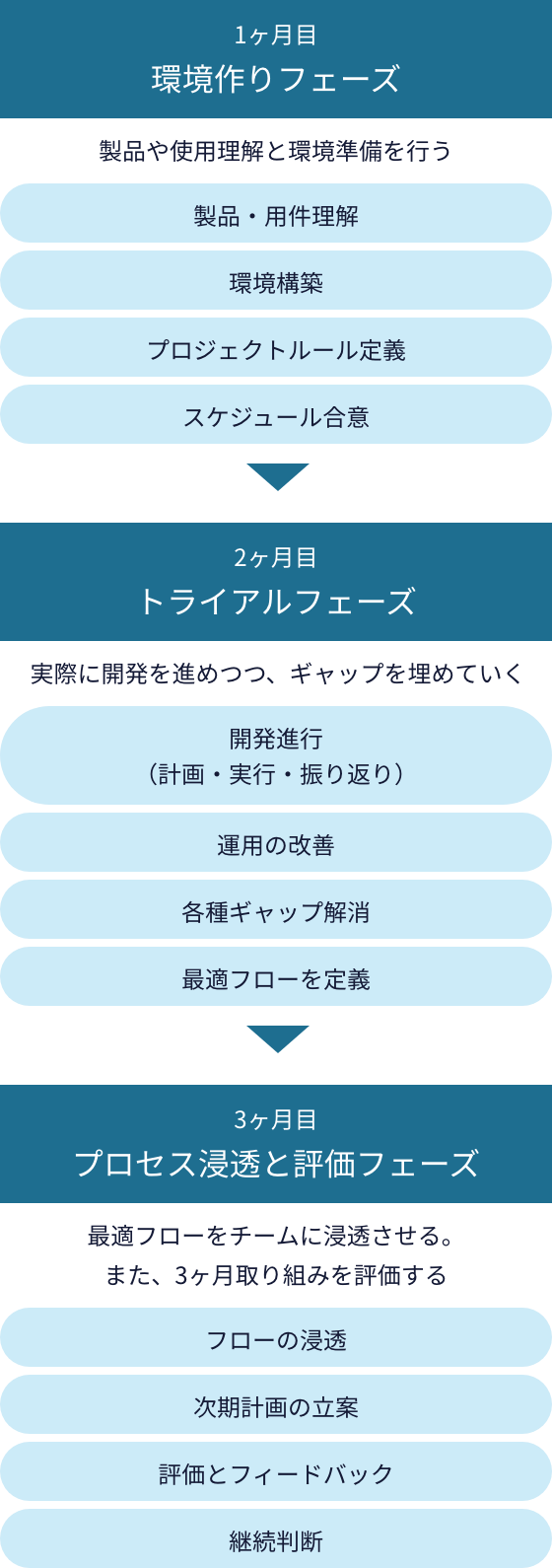

当社が提供したグローバル開発コンサル領域

- UXデザイン

- UI設計

- WEBバックエンド開発

- アプリ開発

グローバルディレクターによるユーザー体験の違和感の炙り出し

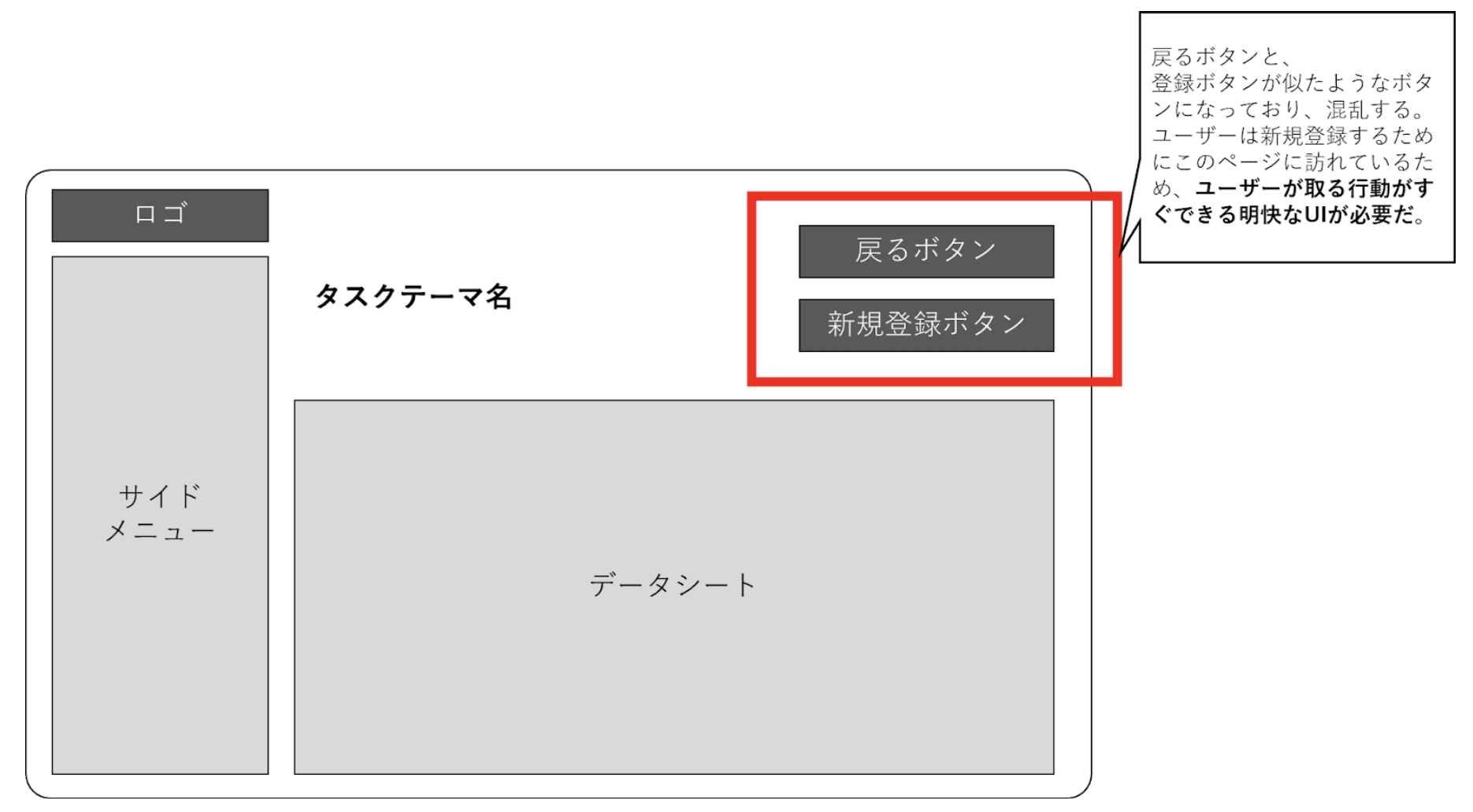

まずは、当社が着手したのは、グローバルディレクターによる出来上がったリニューアルアプリケーションの使い心地の精査です。本アプリケーション開発のベースとしている設計書に記載があるかどうかは一旦置いておき、1ユーザーとしてどのくらい使いやすいアプリケーションかをテストしていったのです。

本アプリケーションで業務フローを学習した上、何度もアプリケーションを実際に使い、登録作業を行った上で、そのユーザー体験の違和感をあぶりだしていきました。ユーザー体験の違和感とは下記のようなことを指します。

- 次にやりたい作業を、画面上のどこからできるか迷う

- シンプルに操作メニュー・ボタンが見にくい・見つけづらい

- この作業(確認・登録など)をやる上で、あるべき情報やメニューが抜けている

- 連動する作業にも関わらず、画面上での遷移が分断されている

これらの違和感を、資料上で、画面のスクリーンショットと一緒に、具体的にここの箇所が、ここの遷移が、このボタンが使いづらい、という情報を視覚的に整理していきました。

図1 画面指摘イメージ(出典:当社)

グローバルエンジニアがUIがどうあるべきかを自ら考えるために

このような視覚的に落とし込んだ「ユーザー体験の違和感」を、一つ一つグローバルエンジニアに伝えていきました。ここで重要なのは、このグローバルエンジニアへの伝達が、

変更仕様の詳細を伝える

ではなく、

このアプリケーションのユーザーにとってUIはどうあるべきかの視点を植える

ということにあることです。これは、結果的には同じような伝達作業にも見えますが目的は根本的に異なります。

そもそも、仕様書通りにアプリケーションの機能・動作自体は出来上がっていたのです。今回、お客様からの依頼は、「機能の動作」ではなく、「使いやすさの改善」です。このミッションを、グローバルエンジニアに期待されていたのです。もちろん、プロジェクトにおいては、このような使いやすさを実現するためにデザインUIの詳細レベルまで、お客様にて定義し、その通りにエンジニアで実装するというやり方もありますが、このプロジェクトでは、

エンジニア一人一人が、ユーザー志向を持って、より良いアプリケーションを作ること

が求められていたのです。

アウトソーシングエンジニアからプロダクトエンジニアへ

最初は、グローバルエンジニアも、そのような製品設計段階からの製造は行ったことがないと言い、具体的な変更仕様を示してくれ、という意見も出ましたが、このプロジェクトでは、

あなたは、アウトソーシングエンジニアではなく、プロダクトエンジニアとなってほしい

という意図を伝え、彼にとっても、大きなキャリア上の挑戦になるこのミッションに取り組んでもらうこととなりました。

実際には、ビデオミーティングを開催し、画面共有しながら、

「ここの動作がわかりにくいと思うが、あなたはどう感じますか?」

「ここのボタン位置は、ユーザーが迷いそうだが、どう変えるべきでしょうか?」

という形で、このアプリケーションがユーザーにとってどうあるべきかを共に考えるというミーティングを重ねていきました。その上で、グローバルエンジニアからもUIに関する変更案を出してもらう形まで持っていきました。

出だしはグローバルディレクターによって、見直しを導いたものの、その後はグローバルエンジニア自ら、ユーザーにとって、最適な操作方法は何なのかを深く考え、それらを実際に改修を行い、お客様へプレゼンを行いました。結果的には、操作性の向上に手応えを感じて頂き、さらなる磨き込みを依頼されました。

ここでエンジニアが培った「プロダクトエンジニア」としての姿勢は、その後の、バーコード読み取りのためのモバイルアプリのUI設計にも活かされ、本製品開発において欠かせないリードエンジニアとなっていきました。

最終的なお客様への価値

- 在庫管理ソフト操作性向上により、既存ユーザーの業務効率化・時間削減に貢献

- グローバルエンジニア(アウトソーシング)から新製品開発のプロダクトエンジニアを育成し確保できた

一人のアウトソーシングエンジニアが主要製品開発に欠かせないリードエンジニアへ変わる時

しばらくして、こちらのグローバルエンジニアは、お客様の中で、全く新しいプロジェクトへ参画することとなりました。そこでもミッションは、あるIoTデバイスのWEB上の管理画面ページの実装でした。

そこでは、限られた要件情報と、簡素なモックアップのみでしたが、直接のミーティングでプロダクトオーナーから得た情報を基に、データベースの設計、バックエンドAPIの設計に加え、画面操作のUIの設計も行いました。

最初のデモでは、エンジニアは実際に動作するプロトタイプ画面を準備し、それの動作を見せながら説明を行いました。その使い勝手の良さ、デザインとしての簡潔さは、プロダクトオーナーから大きな評価を得て、その後も、プロトタイプを進化させる形で、バックエンド機能の構築と並行して、画面UIをブラッシュアップさせていき、厳しいスケジュールだったものの、「期待を遥かに超える成果」を実現させることができました。

こちらのエンジニアは、今後、グローバル市場に向けた重要プロジェクトのリーダーとして、参画することが決まっています。

本記事をお読み頂いた方で、次のような意識はありませんでしょうか?

- アウトソーシングでは、主要製品開発は任せられない。

- アウトソーシングエンジニアは育成しても、すぐ入れ替わってしまう。

- グローバルエンジニアには、精緻なUI設計書を渡さなければいけない(UIは任せられない)。

これらは多くの場合事実ですが、「グローバル組織を作る」というミッションから取り組むことで、これらとは全く異なる成果を得られた事例もあることもお伝えできればと思います。