ノウハウ記事

オフショア開発会社の比較~「開発体制と役割」から見た4タイプとその違い(ベトナム)

ディレクトリジャパンナレッジチーム編集

2023年1月25日

目次

2.オフショア開発企業の比較

補足)ラボ型オフショア開発とは?

2.4.タイプ4「日本人ディレクターによるコミュニケーション支援型」

1.はじめに

オフショア開発企業については、国内におよそ300社いると言われています。オフショア開発と一口に言っても、オフショア先の国としては、中国、インド、タイ、ベトナム、また、最近ですと、ミャンマー、フィリピンなど多岐に渡っています。

中でも最近において、最も日本企業から注目され、市場拡大傾向にあるのが、ベトナムです。ベトナムのオフショア企業においても、日系企業が現地子会社にて運営する会社の他、ベトナム現地で創業されたベンチャー企業など、様々なタイプ、規模の会社が存在しています。

そんな中で、自社の戦略、開発文化、案件内容において、最適な会社はどこなのか?

という問いへの答えは難しく、さらに、初めてオフショア開発に挑戦する場合、そもそもの比較対象もないため、意思決定は非常に悩ましいものになるかと思います。

比較を行う場合においても、「コスト」、「技術」、「経験」、「規模」など、様々な軸が存在するだけでなく、軸毎に、どうやって評価をするべきなのかも難しいかと思われます。

そこで、今回、オフショア開発マネジメントの専門会社である、ディレクトリジャパンにて、過去に当社が協業してきた、または、詳細導入検討を行った、また、展示会などイベントを通じて、情報交換を行ってきた、大小約30社のベトナムオフショア開発企業を、大きく4つのタイプに分け、各タイプの特徴が最も表れるであろう「体制スキーム」をベースに、その違いを明確にするとともに、自社にとって最も相性の良いタイプはどこなのか、のヒントを得て頂ければと思っております。

オフショア開発成功は、発注先パートナー企業との相性、つまり、自社が求めている開発の内容(やり方や予算)を、最も得意とするパートナーを選定することが最も重要なのです。

2.オフショア企業の比較

2.1.タイプ1「日系ラボ型オフショア開発企業」

まずは、一つ目のタイプを紹介します。

タイプ1企業は、主に日本企業が提供するラボ型オフショア開発会社です。このタイプの特徴としては、顧客となる日本企業が、オフショア開発企業が提供するベトナムオフショア開発チームを直接的なプロジェクト管理を行う点にあります。ここで、「ラボ型オフショア開発」についてまずは説明したいと思います。

補足)ラボ型オフショア開発とは?

ラボ型オフショア開発とは、顧客のシステム開発要件や、エンジニアスキル要望に応じて、オフショア開発企業が、マッチしたオフショア開発メンバーを専属的に提供し、ラボ(試験室・実験場)的な開発チームを顧客専用チームとして活用できるサービスとなります。

ラボ型オフショア開発は、顧客にとっては、予算面や採用難易度から確保しにくいエンジニア人材や外部の自社専用チームとして安定的に、かつ変動コストとして活用できるメリットがあり、オフショア開発企業にとっても、顧客が直接プロジェクトをマネジメントしてもらえる、かつ、長期安定契約が見込めるためWinWinのモデルとなっています。

一方、オフショア開発経験のない日本企業が、不慣れなオフショア開発チームマネジメントを直接的に行うことで、コミュニケーション面や品質管理面から様々な課題や問題にぶつかるケースや、オフショア開発企業側も、重要なメンバーが抜けてしまうことでチーム全体の品質が低下してしまったり、顧客企業担当者への適切なサポートができないことで、せっかく優秀なエンジニアがアサインされているのに低評価を受けてしまう、というケースも多々あることも事実です。

さて、このラボ型オフショア開発において最も重要な鍵となるポジションが、「ブリッジSE」と呼ばれる顧客とベトナム開発チームとの間繋ぐ(ブリッジ=端の)役割です。日本語コミュニケーションによる要件伝達・意思疎通を介在し、顧客企業の要望をオフショア開発チームに伝えるとともに、オフショア開発チームの状況や課題を顧客企業側へ伝えます。ブリッジSEのタイプとして、2つのパターンに分かれます。

「国内ブリッジSE常駐型」

日本語対応ができるブリッジSEが日本の発注企業のオフィスに常駐し、開発に関するコミュニケーションは、原則このブリッジSEと直接やりとりを行い、その内容をブリッジSEからベトナムオフショア側に指示を出す形となります。

顧客企業にとっては、直接ブリッジSEと常時コミュニケーションが取れることが安心材料となります。

「ベトナム現地顧客常駐型」

顧客企業側の担当者がベトナムへ赴任し、オフショア開発現場へ常駐することで、現地ブリッジSEを通じたコミュニケーション、開発管理を行うケースとなります。

現地赴任というハードルはありますが、ベトナム開発メンバーと直接仕事を行いますので、チームの結束が高まることが期待されます。また、原則はブリッジSEを通じたコミュニケーションとなりますが、常駐することで、開発メンバーとのダイレクトなコミュニケーションや進捗確認を取れることもメリットとなります。

さて、「日系ラボ型オフショア開発企業」タイプの大きな特徴は、ラボ型オフショア開発の課題として書いたように、プロジェクトの成否の大半が顧客側の管理能力やコミットに寄るという点です。

顧客企業側で、直接オフショア開発チームを管理していくことができるため、開発内容ややり方に関して自由度が高い反面、ベトナム人開発チームを適切に管理し、最適化させていける能力、そしてコミットメントがないと運用は難しいともいえます。

もちろん有能なブリッジSEによって、カバーされる点はありますが、その場合、アサインされるブリッジSE次第または、そのメンバーが抜けてしまった場合には、品質維持が難しくなります。

2.2. タイプ2「日系システムインテグレーター」

2つ目は「日系システムインテグレーター」タイプとなります。

こちらは、主に企業の業務システム、基幹システムといった中・大規模開発案件に強みのある企業となり、日本のシステムインテグレーターの開発手法・アプローチをベトナムオフショア開発を活用して実現する、タイプとなります。

オフショア開発企業が最も得意とするのが、開発部分ですが、逆に言葉や文化の壁もあり、要件定義や、基本設計といった上流工程は不得意なケースがほとんどですが、こちらのタイプにおいては、それら上流工程を、予め日本人のSEメンバー、インフラ担当が実施し、その内容をベトナムチームに指示していく形となります。

このため、顧客企業側としては、ほぼ日本のシステムインテグレーターに指示するのと変わらない形で、開発を進めていくことが可能となります。

タイプ1と異なり、ベトナムオフショアチームの管理を直接行う必要がなく、パートナー側の日本メンバーに任せることができるため、管理負荷が小さく、また、ベトナム開発チーム管理ノウハウを持ったパートナー社員がベトナムメンバーを管理するため、一定の開発品質が期待できる点も大きいです。

最大の難点は、やはりコストにあります。日本側のSE、アーキテクト、インフラ担当に関しては、原則としては日本のシステム開発経験豊富日本人メンバーが対応するため、当然ながら日本企業への発注とコストは変わりません。

2.3. タイプ3「ベトナム独立系企業」

3つ目は「ベトナム資本オフショア開発企業」タイプとなります。

タイプ3企業の特徴は、ベトナム人創業者によるベトナム資本の会社である点です。日本側の子会社を設立し、日本人経営陣がいる場合もありますが、基本は現地資本とベトナム人経営者によってマネジメントされています。

多くは、日本語堪能かつ日本での開発プロジェクト経験豊富なブリッジSEが日本およびベトナムに数多く在籍しており、日本語で仕事を依頼できる、かつにて日系企業と比べ割安な価格で開発を依頼できる点が大きなメリットです。

本タイプも、2つのブリッジSE活用パターンがあります。

「国内ブリッジSE常駐型」

日本語対応ができるブリッジSEが日本の発注企業のオフィスに常駐し、開発に関するコミュニケーションは、原則このブリッジSEと直接やりとりを行い、その内容をブリッジSEからベトナムオフショア側に指示を出す形となります。

顧客企業にとっては、直接ブリッジSEと常時コミュニケーションが取れることが安心材料となります。

「完全リモートラボ型」

顧客が完全リモートでベトナム開発チームに仕事を依頼する形式で、日本語対応ができるベトナム現地のブリッジSEを通じたコミュニケーション、開発管理を行うケースとなります。

現地側のブリッジSEは日本語コミュニケーションが取れますが、完全リモートのため、現地の状況が見えづらく、難易度の高い開発管理が要求されます。

本タイプは最もコスト的にはリーズナブルではありますが、ベトナム企業ということで、原則として(日本人メンバーがいるケースもあります)、日本人サポートが得られない、という点、また、完全リモートラボ型においては、現地のベトナム人開発チームを完全リモートで管理していく必要があるため、難易度も最も高いと言えます。

システムの新規構築プロジェクト、特に開発者5人を超えるような規模のチームにおいては、リスクが高く推奨しません。

2.4. タイプ4「日本人ディレクターによるコミュニケーション支援型」

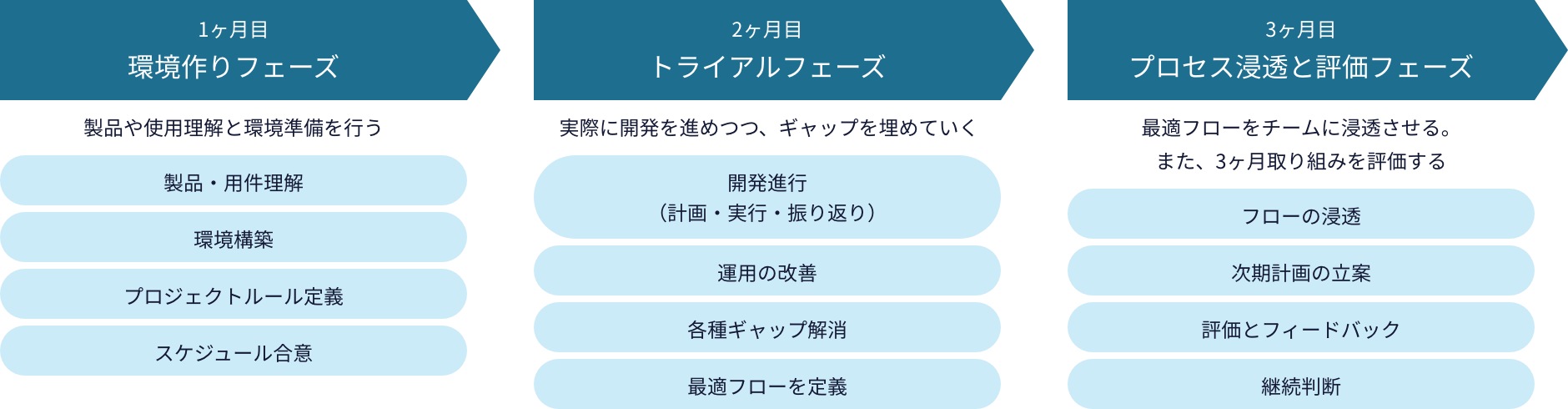

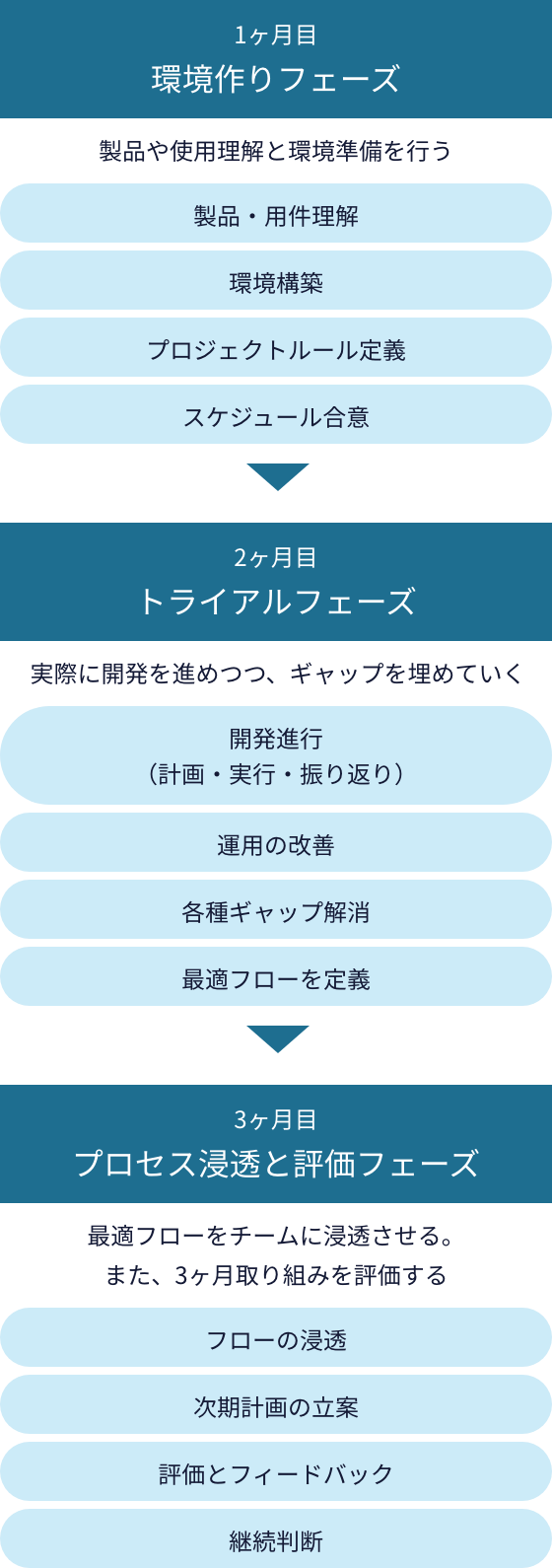

4つ目は「日本人ディレクターによるコミュニケーション支援型」タイプとなります。

こちらは、オフショア開発マネジメントの専門会社であるディレクトリジャパンが採用しているタイプとなりますが、ベトナム側では、日本語対応ができるPM・ブリッジSEを置き、その下にエンジニアを置く、という点は一般的ですが、プロジェクトによっては、ブリッジSEと併せて、ベトナム側にアーキテクチャ・設計品質管理を担う経験豊富なアーキテクト(技術リーダー)人材を置きます。

基本的な、進捗管理・報告、そして、要件理解、資料作成といった対応は、ブリッジSEが行い、アーキテクトは、各開発者のコーディング品質や、詳細設計内容をレビューするとともに、決められた開発ルールを守るようモニタリング・指導します。

そして、他のタイプとの最大の違いは、日本側にて、オフショア開発におけるグローバルコミュニケーション、デジタルツールを活用したフルリモートマネジメントのスペシャリストである、日本人グローバルディレクターによるからのコミュニケーション最適化支援が必ず参画することによって、オフショアチームとの意思疎通のギャップを極力減らすとともに、オフショア開発チーム側によっても最も伝わりやすいコミュニケーションフローやドキュメンテーションを設計することで、エンジニアの生産性を最大化するとともに、顧客担当者側の説明負荷を減らします。

一般的にオフショア開発の失敗は、「コミュニケーションギャップ」によって引き起こされることが非常に多いです。別の言葉にすると「意図が誤って伝わる・漏れる」ということです。顧客側の伝えたい仕様が誤ってオフショア開発チームへ伝われば、当然、誤った成果が上がってきてしまうため、作業の手戻りになります。また、前提条件やルールの見落としが生まれれば、トラブルに繋がります。

オフショア開発は、

・異言語を話す外国人との通訳・翻訳を通じたコミュニケーション

・フルリモートでのデジタルベースのコミュニケーション

という前提があります。これらのコミュニケーション環境に最適化した、コミュニケーション方法を確立することがプロジェクトの生産性を高める最も重要なポイントとなります。これを、ディレクトリジャパンでは「コミュニケーションデザイン」と呼んでいます。オフショア開発におけるコミュニケーションデザインについて詳しく書いた記事は下記をご覧ください。

貴社がオフショア開発チームを直接的にマネジメントを行うことは、「日系システムインテグレーター型」にように日本人SEに全てのコミュニケーションを介在してもらう場合に比べて、多くの困難が生まれますが、その分、オフショア開発エンジニアとの距離が近くなるため、仕様や最終ユーザーの操作イメージをエンジニアに深く伝えられたり、また、エンジニアからより良い仕様への提案がもらえる、といったメリットも大きいです。何より共同チームの一員として、エンジニアが顧客や顧客プロダクトに対して高いロイヤリティ(忠誠意識)を持ってもらえることにも繋がります。

一方で、繰り返しとなりますが、そのコミュニケーション次第で、失敗するリスクもあることも事実です。そこで、オフショア開発におけるコミュニケーションスペシャリストが貴社のグローバルコミュニケーションやプロジェクトの最適フローをデザイン・サポートすることで、失敗リスクを極力小さくすることができるのです。

3. 結論~問うべきは「品質がどう担保されるのか」

以上、4つのタイプで比較をしておりますが、選定において、最も重要なのは、品質の平準化です。

クライアント側の経験や、オフショアパートナー側のチーム、担当者単位で、プロジェクトの成否が決まる、ということは避けるべきであり、新規に構築されるチームにおいて、どのようにリスクを見込んだプロセスを実行し、また、問題発生時には、いかに適切に改善していくことができるか、が大切です。

まずはプロジェクトを開始する前に、

「コミュニケーションを指導・支援してくれるメンバーはいるか?」

「誰がチームのプロジェクト品質を管理するのか?」

「問題発生時に、誰が改善活動を推進するのか?」

といった問いを双方で重ねることで、社内外含めた体制が適切に組まれているのかを評価することができます。

プロジェクトの状況は一つとして同じではありませんが、情報や技術格差をいかに、なくしていくかが最も重要です。最後の章では、オフショア開発の会社選びや、導入の仕方を比較検討していく上で役立つ記事を紹介したいと思います。

4. オフショア開発を比較検討するための役立つ記事

まず紹介するのは、オフショア開発におけるよくある課題について実際のプロジェクト事例を元に、詳細にまとめた記事です。オフショア開発を比較検討する上で、導入時の課題や問題を把握しておくことは、会社選定の際に、それらの課題をどう解決できるかを問う上でも重要なヒントとなります。

オフショア開発よくある「問題」と「解決策」~課題の背景から解決策を探る

次に紹介するのは、本記事でも繰り返し紹介した、オフショア開発におけるコミュニケーションにおいて、実際のプロジェクトで起きた課題と、それをどのようにして解決したかについて詳しく書かれた事例記事です。オフショア開発メンバーが、依頼された機能の全体像が見えずに仕様の深い理解ができない課題のお話です。実際に起きた問題を知ることで、オフショア開発の具体的なイメージが出来ると思います。

次に紹介するのは、本記事を執筆したディレクトリジャパンによる、オフショア開発を通じたグローバル開発チーム作りのポイントをまとめたサービスページです。オフショア開発を採用する上で、どのようなポイントを念頭に検討するべきか、また、導入において、計画から実行、運営までのステップについて、など、オフショア開発の比較検討において、役立つ情報となっています。

見つからない!DX/IT人材をグローバル活用で解決!(ディレクトリジャパンサービス)

最後に紹介するのは、ディレクトリジャパンによるオフショア開発におけるコミュニケーション最適化のポイントをまとめたサービスページです。オフショア開発を成功させるために、どのようなコミュニケーションが求められるのか、また、オフショア開発チームとの意思疎通を最適化させるための「コミュニケーションデザイン」のポイントなど、オフショア開発を比較検討する上で、知っておくべきコミュニケーションの要素を掴むことができます。

オフショア開発のやり方や会社選びにおいて、貴社における実際の開発や案件の性質、貴社開発体制の状況から、どんなオフショア開発の手法・会社が相性が良いか、どんなやり方がおすすめか、について相談したい、という場合は是非、当社の無料相談会にお気軽にご相談ください。